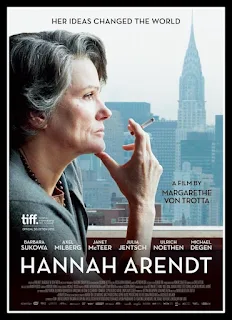

UN RETRATO PARA HANNAH

Desde Berlin

La actriz, guionista y directora Margaretha von Trotta se tomó diez años para pensar y realizar Hannah Arendt, la

película que sin eufemismos refiere a una de las pensadoras más

revulsivas del siglo XX. Más precisamente, a los años que la ensayista

pasó enfrentada a la pobre figura de Adolf Eichmann, el genocida nazi

encerrado en una jaula de vidrio mientras era juzgado en Jerusalén por

un tribunal y por el mundo entero, allí donde Arendt acuñó la idea de

“la banalidad del mal”. Fue una idea arriesgada elegir de una vida que

incluye el encierro, la fuga y la migración el tramo más reflexivo a la

hora de llevarlo al cine. Pero Von Trotta quería conservar esa

distancia, ese antagonismo entre la observadora y el juzgado y lo hace

dejando en pantalla al Eichmann documental, comprometiendo a quien mira

en esa observación, en ese intento de comprender de Arendt justo en un

momento en que Europa –según la realizadora– los pueblos se enfrentan a

la necesidad de volver a pensar por sí mismos.

Un colectivo suburbano se acerca hasta el primer plano en la

oscuridad de la pantalla. Es de noche. Un hombre desciende, y con una

linterna alumbra el sendero al costado de la ruta. Tres segundos más

tarde un camión se detiene y el hombre es secuestrado. Gritos, el

vehículo acelera, la linterna queda sobre la ruta alumbrando la nada.

Así comienza Hannah Arendt, el nuevo film de la cineasta alemana

Margarethe von Trotta. Una película sobre la filósofa, la pensadora, la

emigrante, la mujer que en 1961 presenció el juicio a Adolf Eichmann en

Tel Aviv por encargo del The New Yorker y cuyo pensamiento acerca de la

banalidad del mal iba a conmover el mundo. Un film que, más allá de la

historia, ostenta una escalofriante actualidad.

El 30 de enero se proyecta Hannah Arendt en la Academia de Bellas

Artes de Berlín, en una función especial con presencia de Margarethe von Trotta, su realizadora. Y coincidentemente es el 80º aniversario del

día en que Hitler fue ungido canciller alemán: el 30 de enero de 1933.

Es sólo una casualidad, explicó Jutta Brückner, también cineasta, y a

cargo del Departamento de Film y Arte medial de la Academia. Cuando

ingreso a la sala, una de las acomodadoras instruye a su compañera para

que se ocupe de que no queden asientos vacíos en el medio de la sala. No

hay peligro. Hace ya más de una semana que las entradas están

totalmente agotadas. Hace frío en Berlín, aunque para las temperaturas a

las que nos tiene acostumbrada la ciudad, se puede decir que es casi

primaveral. No obstante, después de dos horas de proyección, comienza a

penetrar en el cuerpo el frío de un ambiente donde falla la calefacción.

Es lo primero que dirá Von Trotta: “Qué frío que hace acá”. Entonces el

público que colma la sala la abraza en un sostenido aplauso.

La lengua

En Alemania todos los films se sincronizan. Pero en Hannah Arendt,

Von Trotta convenció a la producción para que no se sincronizaran los

diálogos en inglés y en hebreo, de esa forma se acentúa el tema de la

lengua en exilio. Así esos textos, que no son muchos pero son, están con

subtítulos. La lengua no es un tema menor. Hannah Arendt llegó a EE.UU.

sin hablar inglés, estuvo tres meses viviendo con una familia para

aprenderlo, pero no era una adolescente de quince años sino que tenía

más de treinta y, con toda una carrera desarrollada, se vio de pronto

otra vez como analfabeta, sin leer ni escribir. Es el drama de los

refugiados de hoy y de siempre. No se puede hacer un film sobre la

emigración sin tener en cuenta esta situación de exilio del lenguaje,

dice Margarethe von Trotta. Thomas Mann hablaba un inglés pésimo. Y la

intelectualidad europea de entonces sabía griego y latín y francés

también, pero el inglés no estaba extendido como hoy.

La pregunta del idioma es la más importante en la emigración..., ¿también para usted, que fue extranjera en Berlín?

Margarethe von Trotta: Nací en Berlín, pero mi

madre era una noble alemana nacida en Rusia, la familia Von Trotta, que

tuvo que huir después de la Revolución Rusa. En 1922 perdieron su

nacionalidad, no tenían pasaporte. Y sin pasaporte una no existe. Además

ella era madre soltera, así que llevo su nombre, Von Trotta. Y aunque

nací en Berlín, como mi madre era apátrida, automáticamente también yo

lo era. Esto fue así hasta que la Convención de las Naciones Unidas

reglamentó un pasaporte apátrida para gente como nosotras. Hasta mi

primer matrimonio tuve un pasaporte así, porque intenté obtener la

nacionalidad alemana a los dieciocho años, pero tenía que esperar a que

ganase mi dinero. Era algo muy molesto, sobre todo en la infancia,

cuando a una le preguntan de dónde viene y una dice apátrida, una

siempre está marginada. Y encima sin padre..., yo estaba excluida,

verdaderamente.

Paradójico que una apátrida se convierta en una directora cinematográfica alemana de culto...

–Es que nací en Berlín, acá fui a la escuela, mi cultura es

alemana... pero también viví en Roma y ahora vivo en París. Me volví

nómade, ya no estoy pegada a Alemania. Mi madre siempre decía que sólo

podía vivir en París, ella adoraba Moscú y Berlín le gustaba, sí, pero

aunque ella hubiera podido obtener la nacionalidad, por ser de familia

alemana nacida en Moscú, y amaba Rusia y Moscú, Alemania no le gustaba,

decía que los alemanes eran mezquinos. Aunque no teníamos ni un peso,

éramos pobres como las ratas, ella tenía esa tolerancia y generosidad

propia de la gente del Este. Y no sólo era un fastidio tener un

pasaporte apátrida, sino que para cualquier viaje se necesitaban visas,

hasta para atravesar los países, y esas cosas cuestan para una pobre

estudiante como era yo. Iba a la Universidad en París y vivía en

Dusseldorf, y una noche en Bélgica me bajaron del tren sólo porque no

tenía una visa de tránsito.... aunque no puedo compararme con Hannah

Arendt. Yo no tenía motivos políticos.

Hacer un film sobre una filósofa en estos tiempos más que un

acto de coraje es una osadía. ¿Podría contarme cómo se originó esta

idea?

–Necesité diez años para hacerla, con eso le digo todo. Nadie quería

darnos dinero para una idea semejante. Y a decir verdad no fui yo la de

la idea sino un amigo, redactor de TV, que durante años me ayudó

muchísimo con coproducciones: con Rosa Luxemburgo (1986), con La promesa (1994), y cuando terminamos el último film, La calle de las rosas

(2003) (Rosenstrasse, basada en la rebelión de las mujeres judías para

salvar a sus hombres en 1943 en Berlín), él me dijo: “Ahora me gustaría

que hicieras un film sobre Hannah Arendt”. “¿Te volviste loco? –le

dije–. ¿Cómo puedo hacer semejante cosa? Eso supera mis

posibilidades...”.

–Para filmar La calle de la rosas investigué todo lo posible sobre

la historia judía a través de los años, las persecuciones, el

Holocausto... Lloré días seguidos... Ahí me encontré con Hannah Arendt y

su libro Eichmann en Jerusalén, pero yo la conocía poco. Como toda la

izquierda en Alemania no estaba muy entusiasmada con ella, porque ya en

los años ’50 Arendt había definido el nacionalsocialismo y el

estalinismo como totalitarismos y a nosotros no nos gustaba eso. Eramos

la izquierda recién horneada y en el ’68 descubríamos el mundo. Recuerdo

un libro grandioso de Mannes Sperber, Como una lágrima en el océano,

donde cuenta su dolorosa ruptura con el comunismo, pero tampoco lo

leíamos. Recién leí a Sperber con La calle de las rosas, ahí recuperé

todo aquello que antes me había negado a leer. Y aunque al principio

levanté las manos y dije: no puedo... Pero Rosa Luxemburgo tampoco había

sido mi idea original, era para Fassbinder, pero él murió, y entonces

el productor me buscó y me dijo que yo debía retomar la idea. Tú eres

mujer y... me convenció.

–Sí, fue una suerte.

Para usted, y también para el público, porque a través de ese film Von Trotta traspasó las fronteras y se hizo internacional...

–Con Rosa Luxemburgo no tenía un rechazo político. Los del ’68

íbamos a las barricadas con pancartas de Lenin, Ho Chi Min, el Che, Karl

Marx..., y de vez en cuando Rosa Luxemburgo...Pero muy de vez en cuando...

–Sí, muy de vez en cuando... Rosa con ese rostro, esa expresión tan pensativa... y yo me decía, es extraño, pero esta mujer no encaja en este cuadro, con esas líneas tan suaves y tristes a la vez... A mí me interesaba ella, y había pensado que en algún momento iba a hacer una película pero no ahora, cuando recién había hecho cuatro películas... pensaba que tenía que hacer por lo menos diez películas para ser digna de ella, para animarme a acercarme a Rosa. En cambio fue así que tuve que hacerla en ese momento. Y ya que tenía que hacerla, pues entonces me puse a trabajar, hice mis propias investigaciones, escribí mi propio guión. No iba a tomar nada ya hecho, ¡de ninguna manera! Y durante dos años me encerré y trabajé con sus cartas y su vida y su forma de ser. Recién entonces supe lo que quería decir.

Pero como usted bien dice, Hannah Arendt no era Rosa Luxemburgo...

–¡Para nada! Rosa era pura acción, ideal para una película. Sus

ideas, la prisión, su lucha, su asesinato... Hannah Arendt, en cambio,

era muy diferente. Por eso al principio estaba convencida de que no era

posible. Pero después le pregunté a mi amiga, la autora Pam Katz, que

vive en Nueva York y que también había trabajado conmigo en el guión de

La calle de las rosas, si podía imaginarse un film sobre Arendt. Ella

estuvo inmediatamente convencida. Ah, bueno, si a vos te parece,

entonces empezamos. Y comencé a leer mucho, pero mucho de Arendt, tomos y

tomos de correspondencia, con la escritora Mary McCarthy, con Kurt

Blumenfeld, con Karl Jaspers, naturalmente... con Martin Heidegger, por

supuesto. Y después encontré a tres personas, que la acompañaron, que la

conocieron en su vida cotidiana. Una de ellas, Lotte Köhler, que

también aparece en la película y que murió en 2011, antes de que el film

viera la luz, es la persona que más la ayudó y la conoció, también Elizabeth Young-Bruehl, su primera biógrafa, y su nieta que aún vive...

–Primero pensamos en comenzar con un seminario de Heidegger, y

filmar la historia de amor de la joven alumna hacia el profesor –Hannah

tenía entonces 18 años y Heidegger 35–, y que terminase con la huida de

Hannah hacia Francia, su internación en un campo de refugiados...

Entonces con seguridad habríamos obtenido rápida financiación. Pero no

era lo que a mí me interesaba. Porque no habría podido mostrar el núcleo

de su personalidad, ni profundizar en su pensamiento, porque en ese

tiempo ella tampoco había escrito mucho. Su trabajo sobre los años

oscuros recién pudo emprenderlo en la emigración, a partir de su

residencia en Nueva York. Y después surgió la idea de filmar los cuatro

años del proceso de Eichmann, que le permiten a Arendt reflexionar sobre

la banalidad del mal en ese libro que es crucial para el desarrollo de

su pensamiento. Y también es interesante para Alemania. Ya no es sólo la

filosofía, sino el sumergirse en la historia alemana. Por supuesto que

al principio quería filmar toda su vida, pero muy pronto me di cuenta de

que había que concentrarse en un punto. Y para mí, como realizadora,

era necesario encontrar una controversia. Porque en el cine, además de

pensamientos, que son invisibles, se necesita un adversario. Y Eichmann,

en esa cabina de cristal lo era. Cuando el espectador tiene delante a

este hombre y después a ella, con sus pensamientos y sus impresiones...

–No podía poner un actor para ese papel, porque si bien un actor

podría imitar muy bien a Eichmann, cómo habla, cómo se mueve, cómo se

presenta, no tendría el mismo efecto para el espectador. Tengo que

introducir el documento. En Israel había visto The spezialist, un

documental sobre el proceso a Eichmann Y después, como la Arendt fumaba

tanto –y en la sala del juicio estaba prohibido fumar–, supuse que ella

tenía que haber pasado la mayor parte del tiempo en la sala de prensa,

donde había monitores para seguir el juicio, y al mismo tiempo se podía

fumar. Ese recurso me permitía armar un diálogo entre dos formas

cinematográficas. Y lo más interesante fue cuando en un festival de cine

en Israel se muestra el film, y un sobrino de Hannah Arendt –que yo ni

sabía que existía– se acercó después de verlo y comentó como al pasar

que ella fumaba mucho más que lo que muestra el film, y que por eso,

durante el proceso, ¡se la pasó en la sala de prensa! Fue impresionante,

confirmaba lo que habíamos imaginado.

Hannah Arendt dice que ella quiere comprender. Y que escribir forma parte de ese proceso de comprensión...

–...como para mí filmar, claro. Si hay una tesis con la que me

identifico con el mismo ímpetu de Hannah Arendt es ésa: no quiero

condenar... no quiero juzgar, quiero comprender. Lo que no significa que

siempre pueda entender, que llegue a un entendimiento o a un

conocimiento, pero lo intento.¿Y cómo es ese proceso para M. v. T.?

–Escribir por supuesto, primero el libro, después las entrevistas,

leer y pensar en torno de una persona; una comienza a ver, a sentir como

esa persona. La idea surgió en 2002, y en 2004 ya teníamos la primera

versión del guión, y después seguimos trabajando hasta 2011, en que

comenzamos a rodar el film. No dependía de nosotros, sino de quienes lo

financiaban, que dudaban de que una película de estas características

pudiese funcionar. Fue un largo proceso, por suerte teníamos una

productora que luchó y convenció como nadie. Hay que decir también que

el tiempo nos permitió repensar muchas cosas. Esta es la razón por la

que el film aparece recién ahora, lo que es una suerte, porque es como

si el momento estuviera maduro para recibirlo. Tengo la impresión de que

después de mucho tiempo las personas tienen la profunda necesidad de

volver a pensar por sí mismas, fueron engañadas por los bancos, por

inversores, por políticos, por la televisión, por esa máquina de

estupidizar permanente..., y es como si hubieran despertado de pronto:

si no comenzamos a pensar por nosotros mismos es el abismo, la

catástrofe.

¿Entonces no era su intención hacer una película sobre el presente?

–No, para nada. A veces una tiene suerte, es todo. Diez años hablan

de cómo el mundo del cine apuesta por una filósofa. Sabía que nadie iba a

enloquecer por financiar este film. Pero Lotte (Köhler) me dijo algo

que voy a conservar toda mi vida: Cuando no se da lo que deseas, seguro

que te espera algo mucho mejor. En este caso, yo quería que las cosas

salieran más rápido, que pudiese terminar ese film de una vez. Pero como

no sucedió, el film llega ahora, en el momento adecuado.

Hannah Arendt acusa a Heidegger de no llegar más lejos en el pensamiento. El, que le había enseñado a pensar, se había dejado seducir por los verdugos.

–Heidegger fue una personalidad en su tiempo. El tenía toda otra

forma de enseñar filosofía, sus clases generaban un atractivo especial

para los estudiantes. Si se puede pensar, decía, se puede evitar la

catástrofe. Pero él dejó de pensar en el momento que más lo hubiera

necesitado. El trío Arendt, Eichmann, Heidegger. La maldad nunca es

radical, es extrema, dice Arendt. Sólo lo bueno es radical. Pero

Heidegger no leía a su alumna. Elfriede, su mujer, dijo en algún momento

que cuando llegaban sus libros, Heidegger los ponía a un costado. Puede

ser que haya sido por celos que lo dijo, pero lo cierto es que el

maestro no leyó a su alumna. No aprendió de ella. Y sin embargo, ella lo

visitaba una vez por año en Alemania, hasta la muerte del filósofo.

Cuando le preguntaron por qué, ella dijo: “Hay cosas que son más fuertes

que una persona”.

Usted ha retratado mujeres luchadoras en sus films, ¿se siente también una de ellas?

–Sí, soy una luchadora y he luchado mucho. Ahora con los años quizás un poco menos, pero para ser mujer y hacer películas hay que luchar, porque los hombres no le van a regalar ese espacio a las mujeres, no van a dejar el camino libre sin pelear..., de ninguna manera.

¿Qué aprendió usted de los hombres que estuvieron a su lado? ¿De Volker Schlöndorf que fue su marido? ¿De Fassbinder, que fue su amigo y actriz en cuatro de sus películas?

–Aprendí la técnica. Pero en realidad mi amor por el cine, por hacer

cine, por ser directora de cine, lo que por aquellos años era tan poco

probable, estoy hablando de comienzos de los ’60 en París, cuando yo

estudiaba, si tengo que decir que alguien me impresionó, y me introdujo

en ese mundo, ése es Bergman.

¿Qué película de Bergman la impresionó más?

–El séptimo sello me cambió la vida, la mirada. Fue un shock

cultural, porque en Alemania no había nada parecido. El nuevo cine

alemán comenzó recién en 1965. Cuando a mis 18 años vi ese film se me

abrieron mundos. Siempre me había interesado mucho el arte, intenté

pintar, pero no tenía ningún talento, y de pronto aparecía una forma

artística que lo contenía todo: pintura, música, poesía... Wagner

siempre habló de una obra de arte completa, bueno: ahí está Bergman. Me

conmovió tanto que llevé conmigo ese deseo en mi corazón, hasta 1977, en

que realicé mi primer film... Necesité mucho tiempo para realizar ese

sueño.

¿Fue muy difícil imponerse en ese medio masculino?

–Claro... inconscientemente comencé como actriz, haciendo un rodeo..., pero desde el momento en que comencé a dirigir dejé inmediatamente la actuación, es decir, que para mí fue el camino para llegar adonde yo quería. Y no era una mala actriz, pero yo quería dirigir. Lo mío era la dirección, la escritura del guión, el film de autoría, que va desde la concepción hasta la realización. Y quería plasmar mi conocimiento femenino, mi acercamiento al mundo, todo eso quería expresar y expresarme a través del film.

¿Se puede decir que hay una mirada de mujer en los films?

–Seguro que sí..., comenzando por el hecho de que hago films de

mujeres, lo que se me suele reprochar desde el mundo masculino... Cuando

era más joven y me preguntaban por qué siempre hacía films sobre

mujeres, les respondía: “¿Alguna vez le preguntaron a Wim Wenders por

qué hace films sobre hombres? ¿No? Entonces no tienen ningún derecho a

preguntarme a mí”.

Por Esther Andradi

Fuente: Página 12

Buenos Aires 12 de febrero de 2013| Hannah Arendt (Barbara Sukowa) habla con su mejor amiga, Mary McCarthy (Jannet McTeer). Copyright Veronique Kolber |

Links relacionados

Entrevista a Margarethe von Trotta en video (en inglès): Cineeuropa

Hannah Arendt

Premio "Lola" de la Academia de Alemana de Cine, abril 2013:

Barbara Sukowa, Mejor Actriz

Premio Ciguapa, XV Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo 2013: Barbara Sukowa, Mejor Actriz

Premio Signis de Asociación Católica Mundial para la Comunicación, XV Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo, 2013:

Hanna Harendt, mejor película.