“Freedom to a dancer means discipline. That is what technique is for- liberation.”

Martha Graham

Desde que te conocí y te vi bailar con las alumnas de Sandra en California, vi en ti a una bailarina con un perfil diferente a las demás alumnas. Luego te he visto venir al Silicon Valley para las vacaciones y nos hemos reunido a tomar un café y a conversar sobre las Danzas Orientales, su música, profesores, bailarinas y todo este mundo mágico que tanto nos atrae a las dos. En tu caso, nos traes aires de España, que por supuesto, tiene un estilo diferente al de las bailarinas de los Estados Unidos. No obstante es un mundo especial el que nos une a todos y todas las que estamos cultivando estas danzas desde distintos lugares del mundo. Como tú, admiro todo el espectáculo que plena este arte que cada día tiene más adeptas, admiradores, admiradoras, que con tesón y amor las practican como tú y yo.

Tú eres una de sus cultoras y no solamente te he visto bailar en clases con Sandra, sino que también he visto tus videos en YouTube y me he sentido atraída por tu estilo y personalidad para bailar. Me fascinan dos de tus maestras con las que practicas en España, específicamente en Madrid, Nesma y Ana Saeeda. Ambas son fantásticas y a través de tus danzas las reconozco a ellas y sus estilos.

Entrevistarte usando los medios tecnológicos que tenemos a nuestra disposición en estos días, es una maravilla, puesto que en algunos casos nos será posible ver tus videos y los de estas grandes figuras de las danzas que hemos nombrado aquí y quizá muchas otras más.

Tu trayectoria como bailarina es muy interesante, así como también es interesante y sobresaliente tu trayectoria académica.

Uno de los más significativos atractivos de muchas bailarinas y bailarines, no es sólo su curriculum como cultores de estas danzas, sino que las curricula académicas que cada uno de nosotros ha logrado también. Basada en estas dos vidas tan dispares como pares, ya que en ambas existe el arte y el talento para lograrlas, es que te he pedido esta entrevista, que se realizará vía Internet y vía Skype entre California y Madrid, España. Gracias por concederme tu tiempo y develarme el misterio que hay en la bailarina que eres, y en la académica que vive en ti…

Gracias por tus palabras tan dulces. Es un honor para mí participar en este proyecto y espero que mis repuestas te sirvan para el mismo.

"La Bailarina y su Alma"

- ¿Por qué elegiste la danza del vientre y no otras danzas para bailar?

Lo que me llamó la atención en la danza del vientre al principio, fue la música y no la danza en sí, porque no sabía nada de la danza oriental y nunca la había visto bailar, antes de ir a mis primeras clases. Tenía en casa unos CD de música turca que me habían regalado unos amigos turcos y me gustó mucho la música. Cada vez que la escuchaba, tenía ganas de bailarla pero no sabía cómo. Un verano que quería hacer una actividad nueva, decidí ir a clases de danza del vientre y así me enamoré de la misma.

- ¿Qué significa para ti esta danza, la música del Medio Oriente, las Danzas Orientales y el estilo Cabaret? ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras?

Esta pregunta tiene una respuesta muy larga. Intentaré dar una versión breve pero disculpa si no lo puedo conseguir.

Primero, ¿qué significa para mí esta danza?

Esta danza para mí es vida - sin ella no puedo imaginar cómo vivir- sería una vida muy triste y pobre. Esta danza me llena de alegría, me deja expresar mis sentimientos más profundos (como todo arte) me permite conectarme con la gente. Además, es una danza especial, porque es una danza que destaca a la mujer. El tema del feminismo y la posición de la mujer en el mundo moderno, sea en occidente o en oriente, es un tema muy complicado y difícil, pero he visto cómo esta danza cambia la vida de las mujeres que la practican y también cómo toca las vidas de las que la reciben como público. Da fuerza a la mujer y le permite sentirse más cómoda consigo misma, algo muy importante en el mundo donde vivimos hoy.

Segundo - La música.

La música de oriente es una música muy expresiva, rica y subyugante. Le da mucha importancia a los sentimientos, a la improvisación y la danza la sigue en este aspecto. Además, como la música es tan compleja con sus ritmos variados y sus maqamat, (1) puede expresar muchas cosas y todo esto va muy bien con el baile. No me canso nunca de la música. Y el mundo del Medio Oriente es tan grande, que todavía me queda muchísimo por descubrir.

Tercero - Danzas Orientales vs. Cabaret

Esta es la parte difícil y no sé si puedo dar una respuesta completa, porque no creo que nadie puede definir exactamente cuál es la danza oriental, cuál es la de cabaret, etc. De hecho, diría que el cabaret es un estilo de danza oriental entre varios otros estilos, pues tiene muchas cosas que tienen otros tipos de danzas orientales; pero en general, veo el cabaret como un baile hecho más para entretener al auditorio. No quiero decir que no se la puede usar también para expresar sentimientos, pero, el entretenimiento del público es normalmente la prioridad. Por eso se usan muchos movimientos corporales y pasos muy atractivos, que impresionan al público.

- ¿Cuándo viste por primera vez bailar la danza del vientre y quién era su intérprete? ¿Te impactó mucho?

La primera vez fue con mi profesora, pero no puedo decir que me impactó, porque mientras la estaba observando bailar, estaba en clase intentando seguir sus movimientos, que al principio me parecieron muy difíciles.

Han habido dos actuaciones que me impactaron mucho cuando estaba empezando a bailar, que me dieron más ganas de seguir aprendiendo y profundizando mis conocimientos del baile. La primera fue el DVD de las Bellydance Superstars cuando actuaron en París. Un espectáculo impresionante. Nunca había visto nada así, tantas mujeres y danzas tan bellas y diferentes, de lo que normalmente se denomina belleza aquí - fue como descubrir otro mundo, otro nivel de belleza. Quería ser como ellas. Y qué casualidad, que después de varios años bailando, llegué a España y empecé a estudiar con una de las bailarinas que salió en ese video, Ana Saeeda.

La segunda actuación que me impresionó mucho, fue la de Suhaila Salimpour en el Festival Rakkasah de California. Ella llevó a todo su grupo de músicos; estuvo media hora en el escenario, antes de salir; yo no tenía idea lo que estaba pasando, pero cuando salió, qué fuerza. Eso sí que era bailar. Ella sabe conectar con el público, tiene mucho poder, mucha alegría. Se divirtió mucho en el escenario. Me inspiró mucho esa actuación también.

- ¿Qué sientes cuando bailas?

Depende de la música y también de mi estado de ánimo (pero la música es excelente para cambiar el estado de ánimo). Muchas veces es alegría pura, pero otras melodías me inspiran otros sentimientos, tristeza, soledad, el amor, el poder. ¡Con este baile se puede sentir de todo!

.-A través de esta o estas danzas, sacas todo el sentimiento artístico y creativo que llevas dentro. ¿Eres otra sobre la escena?

Soy otra y soy yo misma a la vez. Es como ser una versión más pura de mí misma. Y como en todo arte, tienes que ser auténtica. El arte tiene que ser auténtico, de tal manera que lleguen tus sentimientos más profundos al público.

- ¿Te sientes plena cuando estás bailando? ¿Sientes que no te falta ni te sobra nada mientras danzas?

Pues nunca lo había pensado así, pero sí, cuando estoy bailando no me falta nada. Pero como todo lo que te gusta hacer ¿no? Cuando estás metida en ello no piensas en nada más. No te da tiempo.

- ¿Estimas que hay una espiritualidad en estas danzas que te transporta a otras dimensiones cuando bailas, o es para ti un trabajo y nada más?

Un trabajo y nada más -que feo sería eso. Si fuera así, me buscaría otra manera de vivir– puesto que no se gana la vida fácilmente con la danza… Sí que hay una espiritualidad en estas danzas, creo es algo que se acepta más en España, que en EE.UU. o al menos allí en el Silicon Valley, donde vivimos. Los estadounidenses en general, son muy prácticos; la cultura no deja mucho espacio al espíritu y mucha gente no quiere admitir que hay cosas que los transporta a otras dimensiones. Por eso necesitamos a los artistas en este mundo. Leí algo en una entrevista a un pintor sudanés, Musa Khalifa, que me gustó mucho. Estaba hablando de un cuadro que quería hacer y dijo (lo traduzco al castellano del inglés): “El cuadro que estoy soñando pintar, habla con el universo, con palabras universales, buscando un auto-equilibrio… Debería hablar al deseo de cada persona de bañarse con el sol, de sentir la llama auténtica, sentir el arder… nuestro rol es llamar a cada persona para que sienta el sol dentro de sí”*

*Versión original en inglés: “The painting I am dreaming of speaks to the universe, with universal words, seeking a self balance… It should speak to every person’s desire to dip into the sun, to feel the real flame, to feel the burning… Our role is to call out to each person to feel the sun in him.”

-En lo personal, creo que estas danzas son una meditación caminante. ¿Estás de acuerdo conmigo en este planteamiento espiritual y místico?

Totalmente. Sí son una meditación, una terapia, ¡todo! Muchas veces me siento mal, estoy cansada o me pasa algo, pienso no ir a la clase, pero siempre al final me voy y después me siento increíble; me olvido de todo y sé que no soy la única que experimenta esto. La danza te cura todo (o casi todo.)

- ¿Hay en ti un sentimiento místico mientras bailas?

No sé si lo definiría como místico. Existe el sentimiento del arte, del universo, que está en todo si lo queremos buscar. La danza te ayuda a encontrarlo pero no es la única manera.

- ¿Sientes que el tambor tiene un sonido mágico que te invita a bailar? Es una música primigenia para el ser humano el dum, dum, dam, tacatac, tac. Fue nuestra primera música y latido del corazón en el vientre materno.

Sí que el ritmo invita a la gente a bailar. Es muy difícil que lo escuches sin moverte al menos un poco. Y sí que está relacionado con los ritmos del cuerpo, especialmente los del corazón. Los ritmos son fundamentales en las danzas orientales y las destacan más que muchas de las danzas occidentales que no utilizan tantos ritmos ni tan variados.

- ¿Cuál es el instrumento que más te seduce para bailar y por qué?

Hay dos que me hablan directamente al corazón, que me gustan más para bailar -el acordeón y el violín-. El acordeón es un instrumento del pueblo y me encanta, para mí expresa los sentimientos más profundos del alma (cuando lo tocan bien.) Adoro la música y las canciones baladí con acordeón.

El violín también me llega al corazón. Dicen que es el instrumento que más se parece a la voz humana y por eso puede expresar cosas que otros instrumentos no pueden hacer con tanta facilidad.

- ¿Sientes que te puedes expresar plenamente cuando bailas? ¿Tu cuerpo comunica lo que siente al público?

Plenamente no; por eso hay que trabajar todos los días, refinando la técnica. Siempre trabajo para refinarla más y más. El cuerpo es la herramienta que utilizamos para expresarnos y la técnica va junto con el sentimiento. Pero al final, nunca sabes cómo el público va a reaccionar con tu baile, igual como hablar, u otras formas de comunicación. Tú sólo puedes intentar expresarte de la manera más sincera y clara para que tus sentimientos lleguen a los demás. Luego ellos lo interpretarán como lo sientan o les guste.

- ¿Entras en una especie de trance mientras bailas y estás en otras dimensiones sólo por el hecho de bailar?

No diría que es un trance. Estoy presente en este mundo, pero claro que es otro estado del alma.

- ¿Qué bailes o estilos te gustan más, los turcos, egipcios, marroquíes u otros?

Adoro el estilo egipcio, que es puro sentimiento. Me gusta, porque da inicio a la autenticidad, a la conexión con el público y con la música. Pero también me gustan otros estilos, como el turco, el libanés, etc. Me gusta mucho el baile romaní de Turquía. Es muy diferente de la danza oriental, muy poderoso y también divertido.

- ¿Cuál es tu estilo?

Pregunta difícil. En general me identifico con el estilo egipcio, pero no intento bailar como tal o cual bailarina. Utilizo lo que he aprendido de todos los maestros y maestras que he tenido y que vaya con la música que estoy interpretando. Si es una música shaabi, pues bailo estilo shaabi, si es saidi, estilo saidi, tienes que bailar lo que te dice la música.

- ¿Te parece importante practicar otras danzas u otras disciplinas, como barra clásica, yoga, zumba, pilates u otros para lograr más perfección para ser bailarina del vientre?

Buena pregunta y la respuesta es sí, definitivamente. Si quieres perfeccionar tu danza, las clases de danzas orientales solas no te darán todo lo que necesitas. Casi todas las grandes bailarinas han estudiado otros tipos de danza, como la danza clásica o bailes de salón, etc. La danza clásica es buena para todos los tipos de danzas, porque te da la base técnica que necesitas para dominar tu cuerpo y dejar que exprese lo que tú quieres expresar.

Luego, conocer otros tipos de danzas enriquece tu baile, también como otros tipos de arte y casi todo; los viajes, la naturaleza. Es importante estar abierta y aprender de todo.

Respecto a otras disciplinas del cuerpo, creo que también ayudan mucho. Personalmente soy aficionada al yoga. Me encanta y siento que me ayuda mucho mental, espiritual y físicamente, porque requiere mucha fuerza y flexibilidad. Pero cada persona tiene que encontrar lo que más le gusta. Seguro que el pilates y las artes marciales también son fantásticas. De hecho, me gustaría aprender algún arte marcial.

- ¿Cuáles son tus bailarinas predilectas del presente y cuales han sido o son sus estilos?

Hay muchas. Del pasado, me encanta Naima Akef, no sólo como bailarina, también como actriz. Adoro sus películas de la edad de oro de Egipto, como Tamr Henna y Ahebbak Ya Hassan (Te quiero Hassan). Su estilo es muy bonito, puede ser muy atlético y expresivo. También me gusta mucho Samia Gamal, que tiene un estilo muy elegante y variado. Luego viene Fifi Abdo que es baladí total.

De las bailarinas contemporáneas, hay muchas. Las egipcias como Dina, Randa Kamel, y Camelia, son increíbles. Todas tienen una técnica increíble, pero saben que la técnica es sólo la base; no bailan para demostrar su técnica, utilizan su técnica para bailar. Verlas bailar en persona, ha sido una de las experiencias más bellas de mi vida, en el mundo del baile.

También me encantan Daria Mitskevich de Ucrania y Aida de Rusia. En general las rusas tienen un estilo muy fuerte, muy espectacular, y una técnica que casi no se puede creer.

- ¿Qué bailarines son tus predilectos y cuales son sus estilos?

Tito, que es un bailarín de estilo egipcio, es único. Hace algún tiempo hice cuatro talleres del bailarín turco Özgen, me encanta su baile romaní, baila con mucha fuerza, con mucha pasión.

- ¿Son los hombres mejores bailarines del vientre que las mujeres?

No hay unos mejores que otros, depende de la persona. Hay menos bailarines que bailarinas, eso es cierto. Luego hay maneras diferentes de bailar la danza del vientre para hombres; pueden bailar más femenino o más masculino y hay mucha variación en eso.

- ¿Te gusta más bailar con música en vivo, o con CD? ¿Qué es más cómodo para ti?

He bailado muy poco con música en vivo, pero es mil veces mejor. La música en CD es como muerta; puede ser muy bonita, pero nunca te va a sorprender, siempre es lo mismo. La música en vivo es totalmente diferente; tienes el raport con los músicos, nunca sabes exactamente donde va a llegar, tienes más libertad, pero también tienes que estar más atenta.

- ¿Dónde compras tu ropa para bailar y cuál es tu diseñador o diseñadora predilecta? ¿Es muy caro el guardarropa de una bailarina del vientre?

Pues sí, lo de ser caro seguro, porque hay que vestirse muy, muy, muy bien. Cuando bailas eres un personaje para el público y tienes que cumplir con todos los requisitos de ese personaje; es una parte importante de la magia que genera el baile. Por eso necesitas trajes impresionantes y únicos, que van perfectamente con tu cuerpo y tu baile, además del pelo, el maquillaje, las uñas, todo. No es fácil lograr todo eso, gastas mucho tiempo y dinero, pero es una parte del trabajo.

No tengo diseñador/a predilecto/a, busco trajes de calidad, de colores y estilos que me gustan.

- ¿Bailas descalza o te pones algo en los pies, ya sean zapatos de tacón o zapatillas de ensayo, o bien media zapatilla? ¿O quizá adornas tus pies con joyas? ¿Sientes la necesidad del contacto con la tierra y tu piel para danzar?

Normalmente bailo descalza, pero más por costumbre, no porque necesito el contacto con la tierra. Pero es muy bueno para los pies estar descalzo.

- ¿Cómo creas tus coreografías?

Lo más importante, es que me tiene que fascinar, encantar la música. Si no, es muy difícil bailarla, casi imposible bailarla bien y no vale la pena hacer una coreografía.

Una vez que he elegido la música, la escucho con mucha atención, muy bien y muchas veces. Escribo en un cuaderno la estructura, los ritmos, los instrumentos, cuántos compases de tal y tal, si unas partes se repiten, para tener allí la música completa, así que lo puedo planear mejor.

Luego voy sección por sección. A veces los pasos vienen casi sin pensar, van muy naturalmente con la música y otras veces puedo estar días intentando encontrar los pasos justos para una parte. Es como escribir un poema, que antes hacía con frecuencia. Hay una estructura que te ayuda y luego tienes libertad dentro de esa estructura.

- ¿Te gusta improvisar o bailar una coreografía?

Las dos cosas. Bueno, prefiero hacer la coreografía yo misma, no bailar las coreografías de otros, pero aprendo mucho de ellas y luego voy incorporando lo que he aprendido en mis propias coreografías. Pero si improviso o hago la coreografía yo, puedo interpretar la música a mi manera y la escucho mejor. Además, no tengo que estar siempre pensando en cuál paso viene después.

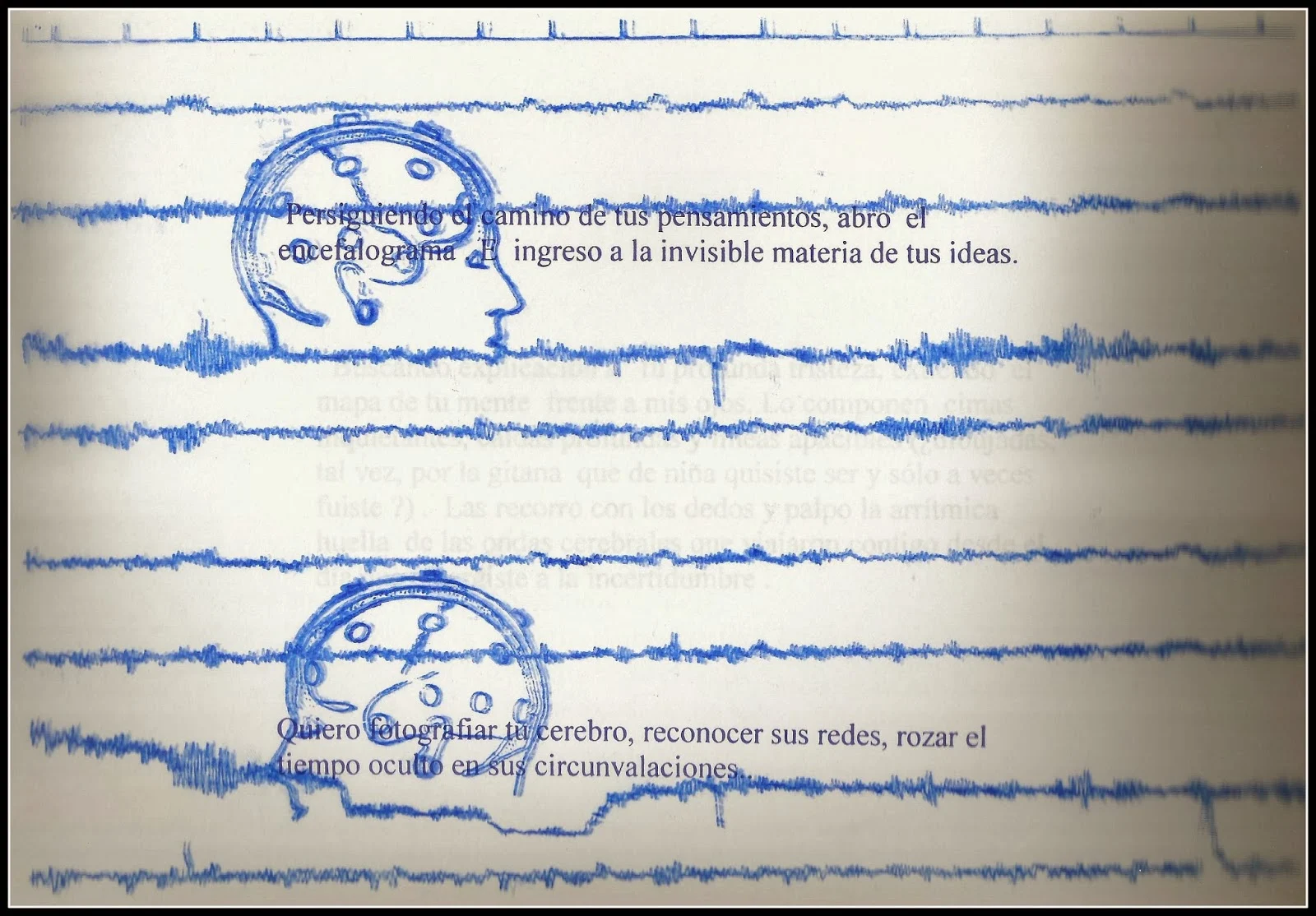

- ¿Estimas que cuando se improvisa se usa un hemisferio del cerebro y cuando se baila una coreografía se usa otro hemisferio del cerebro?

Sí, seguro que usas partes diferentes del cerebro. Si improvisas bien estás usando más la parte derecha, o sea, la parte más creativa. Para bailar una coreografía tienes que usar la memoria; por eso creo que para bailar una coreografía bien, necesitas mucho tiempo para que se quede en tu cerebro, para que te salga más natural.

- ¿Qué es más creativo, improvisar un baile o crear una coreografía y luego bailarla/s?

Las dos cosas son creativas, pero crear una coreografía requiere más tiempo y esfuerzo. Es bueno para el cerebro.

- ¿Qué significan para ti todos los elementos para bailar, como los crótalos, velo o velos, alas de Isis, sables, candelabros con fuego, culebras o bandejas con elementos encima, ya sea tetera con té, tazas u otros?

Me gustan mucho los crótalos y los otros elementos cuando se los usa bien, muy bien. El problema es cuando una se concentra tanto en bailar con elementos que se olvida de la esencia del baile. Los elementos se deberían usar porque ayudan a expresar algo que está dentro de la música y no porque crean un espectáculo en sí.

- ¿Te es más cómodo bailar sola o te gusta más bailar con pareja, de a tres o en grupo?

Sola. Es uno de los motivos porque me gusta tanto la danza del vientre.

- Las competencias ¿te hacen crecer como bailarina?

Hasta cierto punto, sí, pero no tienes que dejar que te hagan sentirte mal. La competencia más importante es la que tienes contigo misma.

- ¿Son siempre los jurados imparciales o existe la política también en estas danzas y competencias nacionales e internacionales?

Creo que es imposible ser totalmente imparcial. Los gustos de cada uno son distintos y en ese sentido no hay nada que se pueda hacer. Pero la política no debería jugar un papel en las puntuaciones del jurado.

- ¿Cuál es tu sueño como bailarina profesional que ya eres?

Tengo muchos sueños pocos definidos respecto a esto. Para mí personalmente, un sueño es poder ganarme la vida haciendo lo que más adoro, bailando, actuando y enseñando a bailar. Pero más allá quiero lograr bailar de una manera que pueda hacer vibrar a la gente, abrirles la mente y el corazón, quiero poder transmitir toda la belleza que hay en este universo de la danza y más allá. Natalia Makarova dijo “convertirse en bailarina es poner en un equilibrio ideal las posibilidades físicas de tu cuerpo terco e imperfecto, con las posibilidades de tu alma, la cual, mientras pasas por la vida, se renueva continuamente y demanda constantemente una nueva expresión." (Traduzco del inglés.)

Lograr ese equilibrio ideal es un sueño, y como dice ella, es un sueño que nunca se logra perfeccionar, porque el alma está continuamente cambiando y el cuerpo también.

Finalmente, como hay tanta gente que no sabe nada de la danza oriental, ni de las culturas del Medio–Oriente, otro sueño es abrir este mundo para ellos y dejarles ver la maravilla que es este arte, que nació en esas tierras.

¡Y ser feliz, siempre!

- Hemos hablado bastante, pero no suficiente de la bailarina del vientre y de las danzas orientales y aunque nos faltaría tiempo para hablar de este tema y de ti, pienso que es bueno ahora que nos hables de la vida personal de la bailarina que eres. ¿Quién eres tú y tus circunstancias? Y aquí vamos a ello.

Cuéntanos ¿cuál es tu verdadero nombre, si es que usas seudónimo?

No uso seudónimo. Me llamo Zoë y ese es el nombre que uso para bailar también.

- ¿Dónde naciste y cuándo, si es posible saber esto último?

Nací en California en el año 1985.

- ¿Quiénes son tus padres, cuando nacieron y dónde?

Mi madre nació cerca de Chicago en el año 1949 y mi padre en Los Ángeles en el año 1948.

- ¿Qué profesión tienen cada uno de ellos?

Mi padre es astrofísico; estudia el sol y mi madre es informática. Mi padre trabaja en la Universidad de Stanford y mi madre en un centro de investigaciones de la física de partículas. Además de eso, les gusta cantar en óperas cosa que hacen como hobby.

- ¿Tienes hermanos o hermanas y qué hacen ellos, cuáles son sus profesiones?

Tengo un hermano mayor. Es profesor de matemáticas en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia.

- ¿Qué estudiaste tú, por qué y dónde?

Hice el primer grado en ‘Symbolic Systems’ (Sistemas Simbólicos) en la Universidad de Stanford. Luego hice dos maestrías en Lingüística Computacional en las Universidades de Malta y de Groningen en Holanda. Estudié esas cosas porque me fascinaba estudiar cómo la gente piensa y cómo esos pensamientos van traducidos (o no) en palabras.

- ¿Es difícil llegar a ser una buena bailarina del vientre y danzas orientales o es más sencillo obtener otros títulos y disciplinas académicas?

Es lo más difícil que he intentado en mi vida.

- ¿Hay una edad para jubilarse de bailarín/a o se puede envejecer bailando, ya seas hombre o mujer? ¿O quizá impartiendo clases o también sobre la escena?

No creo que haya edad para jubilarse de bailarín/a. Especialmente en la danza del vientre; es una danza para todas las edades y todas las personas.

- ¿Influyen la belleza y juventud para desarrollarse en estas artes?

Si quieres actuar como profesional en restaurantes y fiestas, sí. La imagen es importante y sería poco realista pretender que no es así. Pero para desarrollarse como bailarina o como profesora, no es necesario; especialmente para ser profesora. De hecho creo que la experiencia de haber bailado, aprendido y vivido durante muchos años, es muy importante para ser buena profesora.

- ¿Qué importancia tiene el cabello y los brazos en estas danzas y por qué?

Los brazos encuadran los movimientos y la bailarina tiene que saber como usarlos bien. Pero también tiene que saber usar bien las manos, porque ellas son la parte más expresiva del cuerpo, después de la cara. No es necesario tener un pelo largo, pero queda muy bonito en mi opinión, especialmente cuando la bailarina sabe usarlo bien.

- ¿Se opuso tu familia a que fueras bailarina del vientre como profesión principal?

No, nunca han intentado oponerse en mi vida. Siempre me han dejado hacer lo que más me gustaba y han confiado en mí, aunque les hubiera gustado que hiciera otra cosa; tengo mucha suerte en ese aspecto.

- ¿Se obtiene de alguna forma el titulo de bailarina profesional? De ser así ¿quién lo otorga?

No, no existe un título como tal y no veo cómo podría existir.

- ¿Cuántos años lleva a una persona normal ser profesional de la danza del vientre?

Depende mucho de las experiencias anteriores que tengas y del trabajo que puedes o que quieres hacer para mejorar tu danza. Si ya tienes base de otro tipo de danza, tienes una ventaja. Pero hay muchas cosas que necesitas aprender o que te ayudarán, si ya tienes experiencia en ellas; conocimientos de otras disciplinas del cuerpo, conocimientos de música, de teatro, etc. Yo, por ejemplo, no tenía mucha experiencia en la danza de ninguna forma, cuando empecé a bailar, pues la técnica fue algo que tuve que trabajar mucho y que sigo trabajando. Iba a clases de ballet, de folklore, de yoga, estudiaba anatomía y fisiología… Pero por otro lado, tenía ya diez años de experiencia actuando en espectáculos de teatro, y mucha experiencia con la música también; toco el piano y había cantado en varios coros, toqué el violín… pues esas son ventajas para mí; hay que buscar lo que puedes aplicar tú a tu danza.

- ¿Es una pasión o es una moda practicar y bailar estas danzas?

Para mí, es la pasión de mi vida. Pasaron cinco años antes de que me diera cuenta de que la danza es lo que más quería hacer en mi vida como profesión y no sólo como hobby. Aunque nunca me habría imaginado que podría dedicarme a esto; en mi familia son todos académicos, todos tienen doctorados. Para mí también habría sido algo natural, pero he reconocido que tengo otro camino que seguir.

- ¿Qué países o país lo práctica/n más?

En los países del Medio Oriente se práctica más como una parte de la vida cotidiana; cuando las mujeres se juntan, bailan; bailan en fiestas, bodas, en diferentes celebraciones, pero allí no se estudia la danza como en otros países. Ser bailarina profesional está estigmatizado allí y aparte de las grandes estrellas y las extranjeras, creo que la mayoría de las bailarinas lo hacen por ganar dinero y porque no tienen otra opción.

- ¿Y cuál es tu sueño como académica?

Igual que antes, lo más importante para mí es enseñar a la gente lo que he encontrado en mis investigaciones y siempre intentar difundir más verdad y menos mentiras. Aunque ya no hago casi nada que tenga que ver con el mundo académico, sigo investigando mucho sobre la danza, la música y el Medio-Oriente y allí también hay mucha falta de información o información falsa que se difunde. Hay pues mucho trabajo que hacer.

- Gracias por responder a mis preguntas sobre tan importantes danzas. Hay tanto que escribir sobre ellas y sus intérpretes que sólo me queda agradecer tu tiempo y paciencia para responderlas.

Gracias a ti. Ha sido un placer hablar de un estilo de danzas tan cercanas a mi corazón.

Nota: Los maqamat son parecidos a las escalas musicales de la música del Medio Oriente. Cada maqam (singular de maqamat) usa ciertas notas y aporta un sentimiento diferente al auditor. Por ejemplo algunos maqamat son tristes y otros son alegres, más espirituales, etc...

California / Madrid

28 de Marzo de 2014

Fotos Michael Baxter