On n’habite pas un pays,

on habite une langue.

Emile Cioran.

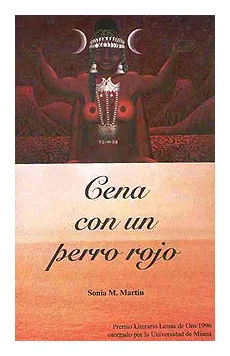

Cena con un Perro Rojo de Sonia M. Martin (Ediciones Tierra Mía, Ltda. Santiago de Chile, 1998. 150 páginas), no sólo es la obra ganadora del Premio “Letras de Oro”, otorgado por la Universidad de Miami en 1996, sino que también es un agradecido homenaje a Venezuela, país donde vivió la autora por más de una década.

Cena con un perro rojo

es, en el decir de su autora, “una fantasía de cómo asesinar a un

dictador, porque no se puede olvidar (…)”. Fantasía que está presente en

el imaginario colectivo de todo pueblo que ve aniquilados sus derechos

humanos y libertades ciudadanas bajo las botas y las armas de gobiernos

totalitarios, militaristas, autocráticos.

Aunque

Sonia M. Martín dice en los agradecimientos de Cena con un perro rojo:

“Cuando me convierto en un ser delicado de esperanzas y tengo que

escribir estas crónicas”, la obra es más bien una novela: la de la

errancia y el desarraigo.

Novela

narrada en primera persona por Bárbara Balandrón, quien junto a su

marido Simón Altunate, después de casi veinte años de vivir en

Venezuela, tiene que regresar a Chile debido a la muerte en extrañas

circunstancias de su primo Pancho Balandrón, acaudalado terrateniente de

las zonas de Coquimbo y La Serena en el Norte Chico chileno, ya que es su única y universal heredera.

Al

ritmo de las gaitas zulianas, en un apartamento del caraqueño boulevard

de El Cafetal y la víspera de Año Nuevo del último año de la década de

los 80, con un lenguaje directo, coloquial, la narradora comienza a

contar sobre los preparativos del viaje a Chile que emprenderán al día

siguiente su marido y ella.

Durante

el vuelo y hasta su llegada a “El Bucanero”, la propiedad de Francisco

Balandrón en Coquimbo, la narradora comienza a dar cuenta del

significado que tiene para ella este regreso intempestivo a su país de

origen, del cual se sentía tan alejada.

Sus

sentidos y pensamientos se van impregnando de los olores y paisajes de

la bahía de Guayacán en la costa del Pacífico, antiguo refugio de

piratas y bucaneros, que poco tiene en común con el litoral caribeño de

Venezuela.

Desde

el momento de su llegada al “caserón que se hiciera construir Vicente

Blasco Ibáñez en Guayacán”, la narradora mira hacia atrás para rehacerse

en sus recuerdos, pues al nomás entrar al jardín de “El Bucanero” el

recibimiento se lo da “un hermoso regüe, el poste totémico tallado en

madera de canelo usado como protección contra los malos espíritus, y

cuyo perfume mareaba”. Y no podía ser otra cosa sino el monumento

funerario de los araucanos el que la retrotrae hacia otro tiempo en ese

mismo espacio, que aunque creía olvidados han estado siempre presentes

en su memoria.

De

la mano de Bárbara Balandrón el lector va conociendo de la magia, las

leyendas y, desde luego, de las costumbres de la conservadora y cerrada

clase alta de la zona; así como también de sus añoranzas por la forma de

vida del país que acaba de dejar, y al que considera más suyo que éste

de donde es originaria y con el que comienza a reencontrarse, todo lo

cual motiva en ella una profunda crisis interior y la posterior búsqueda

de la armonía existencial.

Sus

palabras van recreando las leyendas nacidas en torno a los tesoros

escondidos por los piratas y filibusteros, así como las de los que

permanecen guardados en los socavones de las minas auríferas de

Andacollo; las de “El Caleuche”, el galeón fantasma que navega en las

noches de luna llena por las costas chilenas; las de Condorito y el

Trauco de Chiloé. También permiten adentrarse en el mundo

mágico-religioso de los mapuches y araucanos, el cual pervive a través

de la tradición oral y la figura del o la Machi, especie de chamán(a), en las zonas rurales de las alturas de Coquimbo.

Asimismo,

la narradora va revelando los detalles y objetos que caracterizan le

très raffiné gôut de la clase alta chilena cuando visita la casa de

Consuelo Zalaquetti, su amiga de la infancia, quien cuenta entre sus

propiedades con una pinacoteca particular donde se pueden apreciar --muy

bien descritas--, las obras de Hilda Crovo, la Gato Frías,

Joaquín Torres García y, desde luego, “El perro rojo” de Enrique Castro

Cid, artistas a quienes Sonia M. Martin rinde tributo en el capítulo

tercero, “Cena con un perro rojo”, título que con acierto es el homónimo

del libro.

Sonia

M. Martin es escritora y periodista chilena. Ha vivido, además de

Chile, en Venezuela, Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos, país

donde actualmente reside. Ha sido miembro fundadora del CELCIT (Centro

Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral) y del ITI

(Instituto Internacional de Teatro), así como conferencista invitada por

la Bolivar’s House de la Universidad

de Stanford, ya que desde hace años viene trabajando en la

investigación sobre literatura, arte y teatro realizados por mujeres

latinoamericanas.

En Cena con un perro rojo,

Bárbara Balandrón --como toda mujer cuarentona-- comienza a cuestionar

el sentido que le ha dado a su vida, a interrogarse sobre cuál será el

que en adelante le dará y cómo prepararse para enfrentar el paso del

tiempo que todo lo marchita: “Ni yo misma me entiendo. Tengo cuarenta y

seis años. Veintiséis al servicio de mi familia (…) Tengo que tener

energías para sacudir mis plumas en esta horrible primavera de mi

otoño”.

El

regreso a Chile le hace sentir el peso que ejercen sobre su identidad

esos dos mundos en que le ha tocado moverse, pero sobre todo el de tener

siempre presente: “No soy el remanente político ni económico del país

en que nací. Soy idealista, y esto es un pecado mayor que ser lo ya

mencionado”.

Creo

que es en esa búsqueda y posterior reconstrucción interna de la

identidad perdida, del dejar de sentir que “no se es ni de aquí ni de

allá” que sufre todo aquel que deja su país de origen por largo tiempo,

radica el mayor valor de Cena con un perro rojo. Obra que, por demás, es

premonitoria de lo que estamos viviendo desde el año 1998 en Venezuela,

país donde el exilio está motivado por el aspecto político, el cual

condiciona a su vez los aspectos económicos y de inseguridad personal,

jurídica y social que obligan a los venezolanos a emigrar masivamente, e

incluso a solicitar asilo político.

Bárbara

Balandrón dice: “Son tantas cosas que se atropellan dentro de mí, que

no sé por dónde empezar a ordenar la madeja o mi vida; o quizá deba

decir mis pensamientos. No sé en qué parte de mi vida me quedé

convertida en una estatua de sal como la mujer de Lot. ¿Será que al

venir del extranjero uno ve al país distinto? Hay aquí un silencio de

vencidos, de pueblo sometido y al mismo tiempo una rebelión sorda que

bulle por todas partes y hace que se sienta en el aire un olor a guerra

civil. Me aterra pensar que un pueblo pacífico y democrático como éste,

por culpa de un desquiciado de opereta termine en una guerra más

sangrienta que las que hemos vivido hasta hoy (…)” ¿Y no son parecidas

las palabras que expresan quienes regresan de visita a Venezuela y

constatan la incertidumbre y polarización políticas engendradas por la

discriminación laboral y el terrorismo de estado característicos del

régimen del teniente coronel Chávez Frías?

En

Cena con un perro rojo Bárbara Balandrón llega a un país que está

saliendo de una larga y sangrienta dictadura, pero donde tampoco se ve

con claridad si en el transcurso de la naciente democracia los

responsables de tantos muertos, desaparecidos, perseguidos, exiliados y

desarraigados serán juzgados y castigados, por eso dice: “Uno nunca sabe

cómo se escribe la historia de los hombres. Este hombre, sus compañeros

y el general pertenecen a nuestro Ejercito (…) Y yo deseo que alguien

los juzgue, no permito el perdón ni el olvido de estos hechos”. Se

pregunta y se responde con dolor: “¿Quién juzgará a esos hombres? ¿La

historia? ¿El pueblo? ¿Tendremos capacidad de una concertación? Lo

lamento –se dijo en el más doloroso sentimiento— no tengo capacidad de

olvido y eso que yo no tengo muertos, desaparecidos y no soy exiliada ni

política ni económica. Pero cómo me hizo daño este proceso por buscar

la libertad espiritual de mis hijos. Dios está de parte de los

dictadores, casi todos mueren en sus camas. Ahora no tengo nada, y ya

nada importa de mí. No conozco mi país y en él casi nadie me conoce a

mí. Mis hijos y yo somos mendigos emigrantes por la tierra; solamente me

queda Pancho, el mar, y “El Bucanero” con los regües que trajo el

abuelo…pero al menos tengo derecho a mi fantasía (…)”. Pues Bárbara

Balandrón sabe que la libertad y la fantasía siempre han ido de la mano a

la hora de enfrentar las infamias del autoritarismo.

Todo

le parece un desacierto en el país que encuentra: “¿Sabes?, cada día

que pasa menos entiendo lo que sucede en este país (…) Me tiene harta

este país y su estrecho criterio. Todo el mundo está demente. No quiero

que mis hijos crezcan castrados políticamente como yo, por una cuerda de

ineptos y corruptos como los que nos gobiernan. O me vas a decir mamá,

que tú confías a estas alturas en las fuerzas castrenses. Si alguna vez

confiaste en los milicos…”

Regresa

a un país que le es totalmente extraño, desconocido; por eso trata de

hallar en la historia la explicación a todo cuanto los chilenos han

vivido política y socialmente: “Y no me amargo más, ya que nos

ensoberbecíamos por tener ciento cincuenta años de democracia… ¿Y ahora

qué…?” Comienza a evaluar los defectos y virtudes de esos años de

democracia perfectible que se perdieron bajo las botas y las armas de un

gobierno militarista y corrupto, que no respetó derechos humanos y,

mucho menos, elecciones ni votos: “Todo está aún por decidirse, no

sabemos en qué terminará esta lucha infernal. Lo que sí te puedo decir

es que estoy harta, y como yo, también está la gente que creyó en este

gobierno de mierda. Yo no sé con mi experiencia cómo confiaron en un

milico, linda. Sería en un momento de enajenación, porque militar es

militar y le gusta el mando y el boato. Se inflan con el poder.”

Siente

que ha perdido toda su identidad porque “el exilio había destruido la

fe en su idiosincrasia” y, en consecuencia, comienza a padecer la

aflicción del desarraigo y la frustración ante la imposibilidad de

superarlo: “No tengo capacidad para vivir en mi país… No pertenezco a

ninguna tierra. Siento que no hay esperanza para nosotros y nuestros

hijos. ¡Ayúdame Simón!, no tengo frases para continuar, reconozco que

soy delicada de esperanzas. Supongo que mis nietos seguirán viviendo en

lo propio, ya no tendrán ese horrible acento que tengo yo. Aquí hablo

con un terrible tonillo venezolano; en Venezuela tengo un espantoso dejo

chileno. ¡Coño de vida! Soy una idealista a la que exiliaron… sin

exiliar; estoy exonerada de mi misma; soy de las víctimas que no

reclaman en los Derechos Humanos, nadie contará mi historia; nadie

enviará cartas por mí, ni juntarán firmas para que entre y salga de esta

tierra. Soy libre de ir y venir por mi país, yo no tengo una L en mi

pasaporte; pero la tengo en mi cerebro (…)”

Comienza

a añorar al país que por tanto tiempo la acogió y al cual ahora, cuando

ya había logrado adaptarse, se ha visto en la necesidad de abandonar:

“Quiero volver a mi país verde, necesito el tránsito enloquecedor de

Caracas, sus gritos, sus desórdenes y poca clase, algún día nos daremos

cuenta que sí tienen clase los tropicales… no entiendo a los chilenos;

estos sureños con aire aristocrático y represivo que se sienten tan

europeos; necesito la guachafita del trópico más genuina y sincera…”

Y

esta nostalgia se acrecienta por el diario esfuerzo que realiza para

adoptar de nuevo las costumbres de su país de origen, pues para hacerlo

tiene muchas veces que mimetizarse para que sus paisanos no la traten

como a alguien diferente, situación ya padecida al comienzo de su

estadía en Venezuela; todo lo cual resiente profundamente su identidad,

sus valores y creencias, ya que tiene que estar en un continuo proceso

de simulación para conseguir la aceptación de los otros: “Para poder

sobrevivir en un país que no es el tuyo, en donde eres aceptado como un

allegado venido a menos, debes aprender a conducirte lo más parecido a

un oriundo para subsistir, y esto destruye, éste es el problema. He

tenido que aprender a camuflarme, tanto mi familia como yo. No se puede

negar que uno aprende a caracterizar a un extraño personaje, pero aún

con el aprendizaje del actor, es sólo una encarnación. En la noche me

despojo de esa piel y me pregunto por la lejanía de esa tierra, por mis

costumbres (…)” Pues durante todos los años que ha estado afuera ha

idealizado al país de donde es oriunda y ha soñado con encontrarlo tal

como lo dejó al salir. Quiere recuperar sus espacios, familia, recuerdos

de infancia, amigos de juventud, pero encuentra que todo eso sólo

existe en sus recuerdos y en el imaginario compartido, ya que la única

realidad posible es la del desarraigo. “Y así me lo he pasado yo todos

estos años. De pronto te encuentras con gente que te hace el transplante

emocional más aliviado; y otros que te lo hacen insoportable. Asimismo,

se comportan también los extranjeros, ya que hay algunos que se quejan

continuamente de lo mal que se sienten lejos de la patria y lo mucho que

echan de menos a su país. Y es triste, pues algunos verdaderamente no

pueden volver, ya que les está prohibida la entrada a su país de origen.

Otros se han decidido como yo a quedarse en Venezuela, pero no son ni

de aquí ni de allá (…)”

Cada

día tiene que afrontar con estoicismo el “¿De dónde eres?” que, según

los sociólogos, constituye la pregunta étnica por excelencia, pues

quienes se la hacen están demarcando claramente las diferencias e

igualdades culturales, sobre todo a una persona que, como ella, ha

logrado balancear o amalgamar, según los casos, lo que de bueno y malo

tienen las culturas de cada uno de los países en que le ha tocado vivir:

“Pero hay palabras, sabores, olores, cadencias, modales y pensamientos

¡que jamás adoptaré!, así como hay cosas de mi propia idiosincrasia que

rechazo, como por ejemplo el decálogo chileno, que casi tengo olvidado

(…)”

El

desarraigo lleva a Bárbara Balandrón a considerarse una desconocida e

incomprendida, y es que para ella ambos países tienen rasgos positivos y

negativos; de ahí que se sienta a un mismo tiempo a gusto y disgusto en

uno y otro porque, finalmente, ella cree que puede pertenecer a ambos o

a ninguno. “No sólo amo la tierra en donde nací, puesto que las tierras

en sí no son las que hacen daño. Son los hombres que nacen en ellas y

más que nadie esos dirigentes mal habidos que de pronto tenemos en el

gobierno. Yo no estoy capacitada para vivir en un régimen totalitario.”

Por eso, para salvarse de la depresión a la que la precipita su

conflicto de pertenencia decide evadirse mediante la fantasía de cometer

el magnicidio y para ello elige como escenario el de un teatro, como

ejecutora a una bailarina de ballet y como armas una granada, un gorro

de cascabeles y la música de Maurice Ravel. Fantasía expiatoria que no

tendrá otro fin que el de ayudarla a recobrar la fe en sí misma y en su

país: “Pero yo quiero matar a mi General. Tengo derecho a mi fantasía.

Tengo derecho a no perdonar. Tengo derecho a no olvidar. Tengo derecho al amor. Tengo derecho a volver…”

“Simón, mi querido Simón, aún tenemos esperanzas…”

Esperanza

que la lleva a aceptar la amalgamación entre identidad y otredad

necesaria en todo proceso cultural, pues, como dice Octavio Paz, “Nunca

la vida es nuestra, es de los otros. Vivir es exponerse”. Y al

exponerse, Sonia M. Martin, o su alter ego Bárbara Balandrón, acepta que

para una escritora, por encima de fronteras y culturas, sólo la lengua

le permite crear, expresar y transformar toda fantasía liberadora en

realidad escritural ajena de desarraigo.

Escritora

jzambranoe@cantv.net

Fuente:. Analítica.com